La fiabilité des examens de biologie médicale représente un enjeu majeur de santé publique pour disposer d’un diagnostic fiable et adapter les traitements entrepris. C’est dans ce contexte que la réforme de la biologie médicale adoptée au printemps 2013 a rendu obligatoire l’accréditation par le COFRAC de tous les laboratoires de biologie médicale (LBM), publics comme privés, selon la norme ISO EN 15189 en 2020. Ce référentiel implique l’utilisation de méthodes de dosages validées dont les résultats sont traçables aux unités du système international d’unités par le biais des méthodes de référence et des matériaux de référence certifiés d’ordre supérieur disponibles.

Objectif

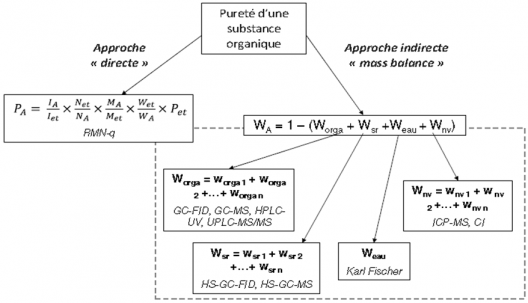

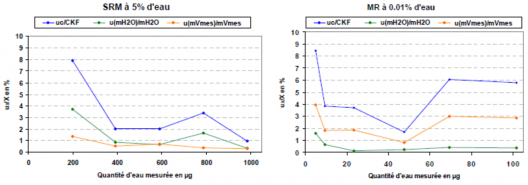

Développer une plateforme de caractérisation de la pureté d’étalons primaires qui seront utilisés pour étalonner les méthodes de référence pour différents biomarqueurs. Ces méthodes de références sont utilisées pour produire des matériaux de référence certifiés permettant d’évaluer et d’améliorer la comparabilité des dosages réalisés par les laboratoires de biologie médicale.

Résumé et résultats

La réforme de la biologie médicale de 2013 implique l’utilisation de procédures validées et dont les résultats doivent être raccordés à un étalon national ou international par le biais d’une chaîne ininterrompue de traçabilité métrologique. Contrairement aux autres domaines de la mesure, les résultats des examens de biologie médicale ne sont pas toujours traçables à des références reconnues internationalement (e.g. matériaux de référence certifiés ou méthodes de référence).

Les méthodes de référence permettent de déterminer les valeurs cibles associées aux échantillons de contrôle de qualité envoyés chaque année à l’intégralité des laboratoires de biologie médicale de routine pour évaluer leur performance. En l’absence de valeurs de référence, la valeur cible est une valeur consensuelle correspondant à la moyenne des résultats obtenus par l’ensemble des participants. Ceci conduit donc potentiellement à des erreurs d’interprétation, en particulier dans le cas où la majorité des laboratoires fournirait un résultat éloigné de la valeur vraie. Pour cette raison, le décret du 26 janvier 2016 stipule que les valeurs cibles associées aux échantillons de contrôle utilisés lors des Evaluations Externes de la Qualité (EEQ) doivent être ponctuellement déterminées avec une méthode de référence, lorsqu’elle existe. En lien avec les autorités de santé publique (DGS, ANSM, HAS), les leaders d’opinion et les cliniciens experts des domaines concernés, le LNE a initié depuis 2006 des travaux visant à évaluer et améliorer la fiabilité et la comparabilité des résultats d’analyses de biologie médicale.

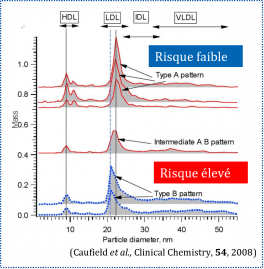

Compte tenu du nombre considérable de paramètres mesurés en routine en biologie clinique, il est indispensable de prioriser les biomarqueurs pour lesquels une méthode de référence doit être développée. Les chiffres fournis par la sécurité sociale permettent d’identifier les analyses les plus fréquentes, les plus coûteuses et celles qui sont de plus en plus fréquentes. Afin d’optimiser la pertinence des projets initiés, un accent sera mis sur les biomarqueurs associés aux principales pathologies humaines. La valeur ajoutée d’un apport métrologique (par exemple dans le cas d’un biomarqueur où il existe une importante dispersion inter techniques), les collaborations avec des équipes hospitalo-universitaires et le lien avec les sociétés savantes permettent également de sélectionner et prioriser les biomarqueurs les plus pertinents pour maximiser la diffusion et l’impact des travaux.

La dissémination de la traçabilité apportée par les méthodes de référence d’ordre supérieur est principalement réalisée à travers les Matériaux de Référence Certifiés (MRC). Ce raccordement métrologique, bien que nécessaire, est insuffisant. En effet, pour ne pas rompre la chaine de traçabilité métrologique, il faut impérativement que les matériaux d’étalonnage soient commutables à des échantillons natifs (c'est-à-dire se comportent comme des échantillons de patients) afin de s’assurer qu’ils ne génèrent pas d’effets de matrice à l’origine de biais. De manière similaire, les échantillons de contrôle qualité ayant pour vocation d’évaluer la justesse des méthodes de routine doivent également présenter un niveau de commutabilité suffisant. En effet, la différence observée entre les résultats d’une méthode de référence et d’une méthode de routine pour un échantillon donné correspond à la somme du biais dû à la méthode et du biais engendré par les effets de matrice dus à l’échantillon. Pour évaluer rigoureusement la justesse des méthodes de routine, il faut donc s’assurer que les échantillons de contrôle soient commutables. Pour cette raison, la commutabilité des MRC produits dans ce projet est systématiquement évaluée.

Le projet permet la poursuite du développement d'une plateforme de caractérisation de la pureté d’étalons primaires pour différents biomarqueurs, et pour certains d’entre eux, des méthodes de référence pour leur quantification et pour caractériser des MRC avec les méthodes ainsi développées. Des intercomparaisons nationales ou internationales sont régulièrement organisées pour valider les méthodes de référence développées.

Le développement de méthodes de référence et la production de MRC ne prennent de sens que si celles-ci sont implémentées directement en pratique clinique courante et/ou réellement utilisées pour étalonner les méthodes de routine et/ou évaluer leurs performances, ce qui est également l’objectif de ce projet.

Impacts scientifiques et industriels

- Fournir aux patients des outils diagnostics plus performants et notamment des nouveaux marqueurs plus pertinents qui permettront d’identifier la pathologie concernée et le traitement le mieux adapté.

- Améliorer la comparabilité des résultats de routine par un raccordement à des références reconnues internationalement.

- Disposer d’outils plus performants pour effectuer le contrôle de qualité des méthodes.

- Identifier la/les méthode(s) de routine ne présentant pas la justesse nécessaire pour permettre un diagnostic et/ou un suivi thérapeutique adéquat.

Partenaires

Abbott, Siemens, Beckman, ADx Neurosciences, AJ Roboscreen, Biomerieux, CDC, CEA Saclay, Children's Hospital Oakland Research Institute, CHU Montpellier, Diasys, Diazyme, ESPCI, EuroImmun, Fujirebio, Groupe de travail IFCC ApoMS, Groupe de travail IFCC CSF Proteins, Groupe de travail IFCC PCT, Hopital de la Pitié Salpetrière, HSA Singapour, IBL, Institut Curie, Leiden University and Medical Center, LipoScience / LabCorp, MSD, NIH, Promise, Quanterix, Quest Diagnostics, Roche, Sun Diagnostics, Thermo Fisher Scientific, Univ Washington, Univ. Uppsala, Univ. Götborg, Univ. of British Columbia, Univ. Pennsylvania, VAP Diagnostics Lab